日本企業の代表格として知られる三菱重工業が、2025年度第1四半期(4〜6月)決算を8月5日に発表しました。

売上収益(商品やサービスを売って入ったお金の合計)は前年同期比7%増、純利益(すべての費用を差し引いた最終的なもうけ)も10%増。

エネルギー分野と防衛分野の追い風を受け、順調なスタートを切っています。

この記事では決算短信から投資初心者が押さえるべき数字とポイントを、できるだけ専門用語を避けながら丁寧に解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、この記事が皆様にとって価値ある情報となれば幸いです。

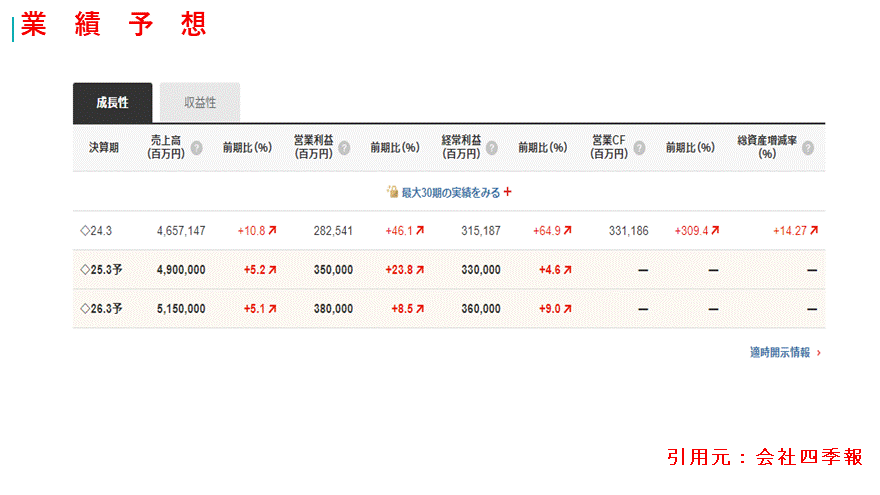

三菱重工 2025年1Q決算の全体像

決算内容

| 指標 | 2024年1Q | 2025年1Q | 増減 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 受注高 (今後の仕事の契約額) | 1兆8,475億円 | 1兆7,686億円 | ▲4.3% | 前年が大型契約で高水準だった反動 |

| 売上収益 (売上) | 1兆1,115億円 | 1兆1,936億円 | +7.4% | ガスタービンや原子力サービスが伸長 |

| 事業利益 (本業のもうけ) | 835億円 | 1,041億円 | +24.7% | 売上伸長とコスト削減が奏功 |

| 純利益 (最終的なもうけ) | 622億円 | 682億円 | +9.5% | 為替差損を吸収し増益 |

用語メモ

- 受注高:これから製品やサービスを提供する契約金額の合計。いわば「将来の売上のタネ」。

- 事業利益:売上から材料費や人件費など本業にかかった費用を引いた利益。英語では「Business Profit」。

なぜ利益が伸びたのか

- エネルギーシステム(発電設備など)が北米向けを中心に好調

- 防衛・宇宙で大型案件が進捗

- 材料費高騰を価格転嫁し、利益率が改善

事業ごとの動きを解説

エネルギーシステム

GTCC(ガスタービン複合発電。ガスと蒸気を組み合わせて発電効率を高める方法)で8基を受注。原子力発電の保守ビジネスも堅調です。

プラント・インフラシステム

製鉄機械や化学プラントの更新需要が増え、売上19%増。利益は前年の約2.5倍に膨らみました。

ロジスティクス・サーマル・ドライブシステム

自動車向け設備(特にEV)が一服し、減速。ただし黒字は維持しました。

航空・防衛・宇宙

防衛装備や宇宙システムの売上が23%増。国防予算の拡大が追い風になっています。

お金の流れと財務の安全性

| 指標 | 2024年1Q | 2025年1Q | コメント |

|---|---|---|---|

| 営業キャッシュフロー (本業で入ってくる現金) | ▲964億円 | 1,003億円 | 前受金増加でプラス転換 |

| フリーキャッシュフロー (投資も含めた現金増減) | ▲1,262億円 | +643億円 | 大規模投資が一巡 |

| 有利子負債残高 | 6,513億円 | 6,503億円 | ほぼ横ばい |

| 自己資本比率 | 35.3% | 35.2% | 良好な水準 |

用語メモ

- キャッシュフロー:会社に出入りする現金の流れ。「黒字でも手元資金が足りない」事態を避けるため重要です。

- 自己資本比率:総資産に対する自己資本(株主のお金)の割合。30%を超えると財務が安定していると言われます。

通期見通しと配当方針

- 売上収益:5兆4,000億円

- 事業利益:4,200億円

- 純利益:2,500億円

を目標に据え置きました。年間配当は前期比3円増の24円を予定しています。

配当利回りとは?

株価に対して年間でもらえる配当金の割合。例えば株価10,000円で配当24円なら利回りは0.24%。銀行預金より低く見えますが、株価上昇益も期待できます。

投資初心者が注目する3つのポイント

① 受注残の厚み

受注残高は約10兆8,000億円。売上の9年分に相当するバックログ(未消化の注文)があります。これは長い収益の源泉です。

② 為替リスクへの耐性

ドル建て売上が多いため円高は逆風ですが、1円の円高で利益への影響は約8億円にとどまります。過去よりリスク管理が進んでいます。

③ 防衛・原子力という成長テーマ

世界的な防衛費拡大と脱炭素社会での原子力見直しが追い風。長期的に需要が続きやすい分野と言えます。

株価は今後どう動く?

ポジティブ材料

- 利益率が改善基調

- 受注残の規模が大きい。

- 防衛関連の政策支援

ネガティブ材料

短期的には決算発表後の「材料出尽くし」で上下しやすいですが、中長期で見れば受注残の厚さと成長テーマの強さが下支えになると考えられます。

まとめ:三菱重工は長期で検討する価値があるか

三菱重工は「発電」「防衛」という巨大市場で競争力を持ち、しかも受注残が豊富です。

今回の決算で示された利益率向上とキャッシュフロー改善は、将来の増配や自社株買いにもつながる可能性があります。

短期の値動きに惑わされず、3年〜5年視点でじっくりと保有を検討するのもひとつの選択肢です。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

コメント